甲斐駒ヶ岳の黒戸尾根を登りはじめて30分くらい過ぎたとき、左の踵に何かまとわりつくような違和感をおぼえました。

「木っ端か石ころか、ソールに嵌まったかな」

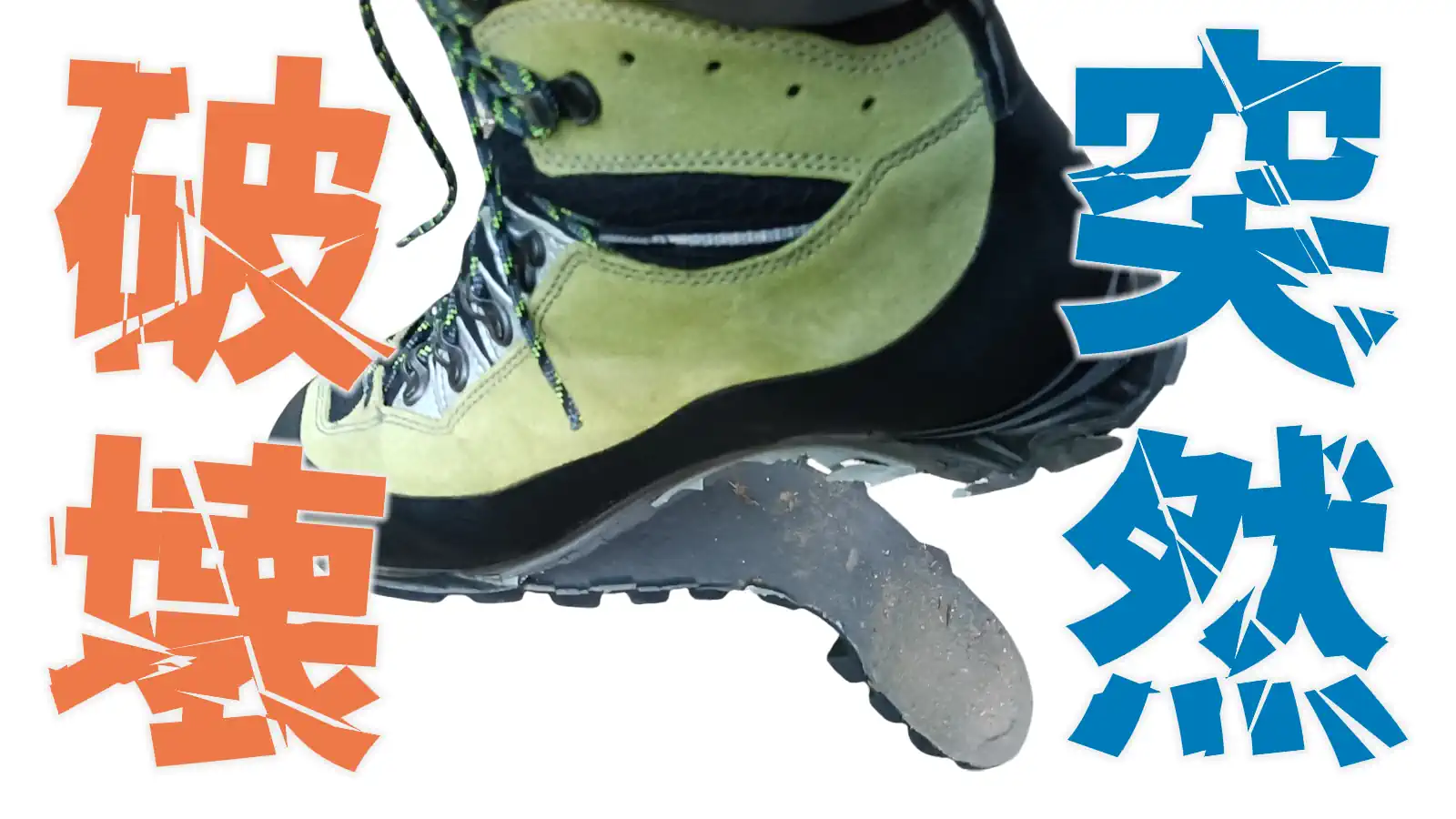

足に目をやったところ、ガーーーン😱。ソールの踵部分が剥がれてますやん。

ついにきた、登山靴の突然破壊。経年劣化による加水分解です。

LOWAの「チェベダーレ プロ ゴアテックス(CEVEDALE PRO GTX)。ミッドソールを覆う硬めの外殻に細かいヒビがはいっているのは気づいていました。ランドラバーは傷だらけで、当初のマットな感触は失われて硬くなっています。

が、アウトソールはまだまだパターンが残っています。初冬や残雪期にアイゼンを装着して歩く場面が多かったからです。

「ライトアルパインシューズにふさわしい長い岩稜をあと1回歩いて、ソールを減らしてから張り替えに出そう」

と目論んでいました。

我ながら、ソールの張替えを見極めるタイミングは適確でした。が、あと1回、と欲張る貧乏性のせいで、しっぺ返しをくらいました。

昔、あるレジェンドクライマーが、擦れきれたハーネスを装着してクライミングしていたとき、ハーネスが切れて墜死しました。新しいハーネスを注文して、それが届く前に起きた事故だったと伝えられています。その因果にしばらく思いを馳せました。

さて、手持ちのサイドリリースバックル式のストラップを巻き付けて応急処置しました。すこし歩いてみたところ、うん、悪くないじゃないか。

「もしかしたら今回の登山まではこの応急処置でしのげる……?」

そんな甘い考えをいだいた次の瞬間、右足のソールも剥がれました。左足よりも盛大に全体の4分の3以上が剥がれました。

「他に使えそうなストラップ類はあったっけ」

脳内でバックパックの中身をスキャンしました。適当なモノが見つかりません。テントの張り綱を切って使えそうですが、甲斐駒ヶ岳山頂まであと高度差二千メートルを誤魔化しきれるとは思えません。

「仕方ない。下山だ。もっと上に行ってから壊れなくてよかった」

右足の剥がれたソールを引きずりながら登山口に引き返しました。

ソール剥がれ対策として、結束バンドの携行を推奨する記事を自分で書いておきながら、今回は備えを怠りました。

小淵沢駅で電車に乗ってから、サンダルに履き替えました。

今回はバックパックの大きさに余裕がないので、登山靴を収納できません。両足の靴紐を結び合わせて、おみやげ持ち(造語by自分)して持ち運びます。

右足のソールがぱっくり開いたままだとミットモナイので、スマホ用の赤いネックストラップを巻き付けました。

帰宅後、じっくりミッドソールを観察しました。

修理するとしたら、ポリウレタン製のミッドソール、ランドラバーを含めて全とっかえになるはずです。靴底をパカパカさせながら、たまにミッドソールで直接地面を踏みつけながら、山道を下りたので、ダメージをより大きくしたかもしれません。

この靴を買ったのは2016年末。ついこの前の気分でいましたが、もう9年近いじゃありませんか。一般に言われる「5年を目途」をはるかに超えています。

「寿命だな」

そう自分に言い聞かせました。

神妙な顔をしていますが、なぜか嬉しそうです。

新しい靴を求めて、ネットの海に漕ぎ出しました。たどり着いた場所とは……!?

コメント

私も去年のGWで30年近く使ったアルパインシューズが剥がれました。

(これまでにも既に2回張り替え)

涸沢についてテント貼り終わり、靴を脱いだ時点で気付きました。

翌日は迷いましたがゴム細引きで縛った上、アイゼンをして上まで行き下山。

横尾からはサンダルで。

それにしてもGWで良かった。

今後使える期間を考慮すると

買い換えも修理も金銭的にもあまり変わらずですが、

愛着があるので。(保管しておくにも剥がれていては忍びなく)

もんもん さん、こんにちは。

30年で既に2回張り替えということは、1世代で10年くらいもった計算になりますね。すごい。

ポリウレタン系の素材をあまり利用していないタイプの靴でしょうか。

そこまで長い付き合いだと、損得だけでは廃棄しがたいですね。

kamiyama様

いわゆる重登山靴、プラブーツから世代交代し始めのゴアブーティ内蔵の靴です。

「ハンワグ アンナプルナgtx」

積雪期のみですからアッパーはまだ綺麗で、寧ろ内側の踵部の皮革が前年に破れました。

街の紳士靴修理屋さんで内側の修理をしてもらった際に、

そろそろ靴底がやばいよと指摘されてたのでその通りです。

もんもん さん、こんにちは。

「ハンワグ アンナプルナgtx」、わたしが山を離れていた時期の靴みたいですね。

わたしはもっと昔、オールレザー?のノルディカ2542を履いて厳冬期の北アルプスなんか登っていました。ソックスはお約束の2枚重ねで。渡渉ではソックスだけポリ袋で防水してざぶざぶ歩きました。オールレザーだとほとんど保水しないので大胆な歩き方ができて良かったです。