雪山テント泊の張り綱を再発明する(体験と考察)

このたび雪山テント泊の張り綱を再発明しました。

「車輪を再発明する」という言い回しがあります。すでに実績のある技術や製品を使わずにイチから作り直すのは無駄である、というネガティブな意味合いで使われることが多いです。

既成の張り綱システムにこんな不満点をいだいていました。

- 「自在」は摩擦力を利用した「仮留め」なので緩むことがある。

強風に吹かれ続けると「自在」(テンショナー)が徐々にズレて、朝起きて外に出てみたら、だらんと垂れ下がっていることがあります。その状態ではテントのフレームがしなり過ぎないように保護する効果は発揮できず、フレームがひん曲がりやすくなります。 - モノにしっかり巻き付けて結ぶと撤収時に解きにくい。

ペグや石や木の根にしっかり固定しようと何重にも巻き付けて末端が抜けないようにあちこち潜らせると、風で結び目が締まったり、雨露で濡れて張り綱が膨張し摩擦力が増すと、解くのが困難になります。雪山では張り綱に氷雪が凍り付き、低温下で柔軟性がなくなり、その度合いはより大きくなります。厚い手袋をはめていると手に負えず、素手で解こうとして凍えます。

そこで、こんな風変わりな張り綱システムを考案しました。

T字留め張り綱システム

材料

材料として、

- NEMO「ガイラインキット」(直径2mm×12m)×2セット

- ライペン「プラスチック自在」(10個入り)

を用意します。

張り綱は直径2mm。3mmだと太すぎます。メーカーはどこでも良いですが、いったん作ってしまえば複数のテントで共用可能(着脱しやすい)なので、ケチらずに登山用の定評のある製品を購入することをおすすめします。

ライペンの「プラスチック自在」は必須です。他に代用できる製品が見当たりません。

作り方

NEMOのガイラインキットの張り綱を切り、4m×4本の張り綱を作ります。

- 1セット目(12m)⇒ 4m×3本

- 2セット目(12m)⇒ 4m×1本

4mの張り綱を2つ折りにし、適当な間隔(8~10cm)で一重結びし、鎖状(梯子状?)にします。両端を「プラスチック自在」の真ん中の穴に通し、抜け落ちないように末端を一重結びします。以上。

使い方

テント側のループに取り付ける

「プラスチック自在」をループに通します。T字型になっているので、これだけで留まります。が、さすがに不安なので、折り返して、二重になった張り綱のあいだに通して引っ掛けます。これで99%大丈夫です。

ペグに取り付ける

穏やかなテント場なら、片側のループをペグに引っ掛けるだけで良いでしょう。長さの調整はテント側でおこないます。

ペグ側にループが付いているなら、そこを通して折り返し、「T字留め」にしても良いでしょう。

雪山でペグを埋めるなら、2~3回巻き付けてから、「T字留め」します。ペグ側にループを付けておけば簡単に連結でき、深く埋めるための余長が生まれます。撤収時に凍結した雪をピッケルで掘ってループを傷つけたら、新しいモノに交換すればすみます。また、雪から強引に引き抜いたときペグが外れて行方不明になったり、あさっての方向にすっ飛んでいく事故を防止できます。

長さを調整する

テント側、ペグ側のどちらでも長さを調整できます。折り返し位置を変えて、適当な位置の結び目に「T字留め」します。微調整するには、折り返し後にぐるぐる巻き付けたり、同じ結び目に「T字留め」を何回もくぐらせたりします。

雪山の実践例

スノーアンカー代わりのトートバッグに取り付ける

トートバッグに雪を掻き入れてアンカーにしました。張り綱を持ち手に通して折り返し、「T字留め」しました。

テントの四隅も同じアンカーに連結しました。

四隅にはエバンスノットで拡大縮小可能なループを作り、大きな石などに回して固定しやすくしてありますが、古いので結び目が固く締まって動かしにくくなっています。

トートバッグの持ち手に適当に巻き付けて結んだところ、撤収時に解くのに手間取りました。四隅も「T字留め張り綱システム」に交換しようと決心しました。

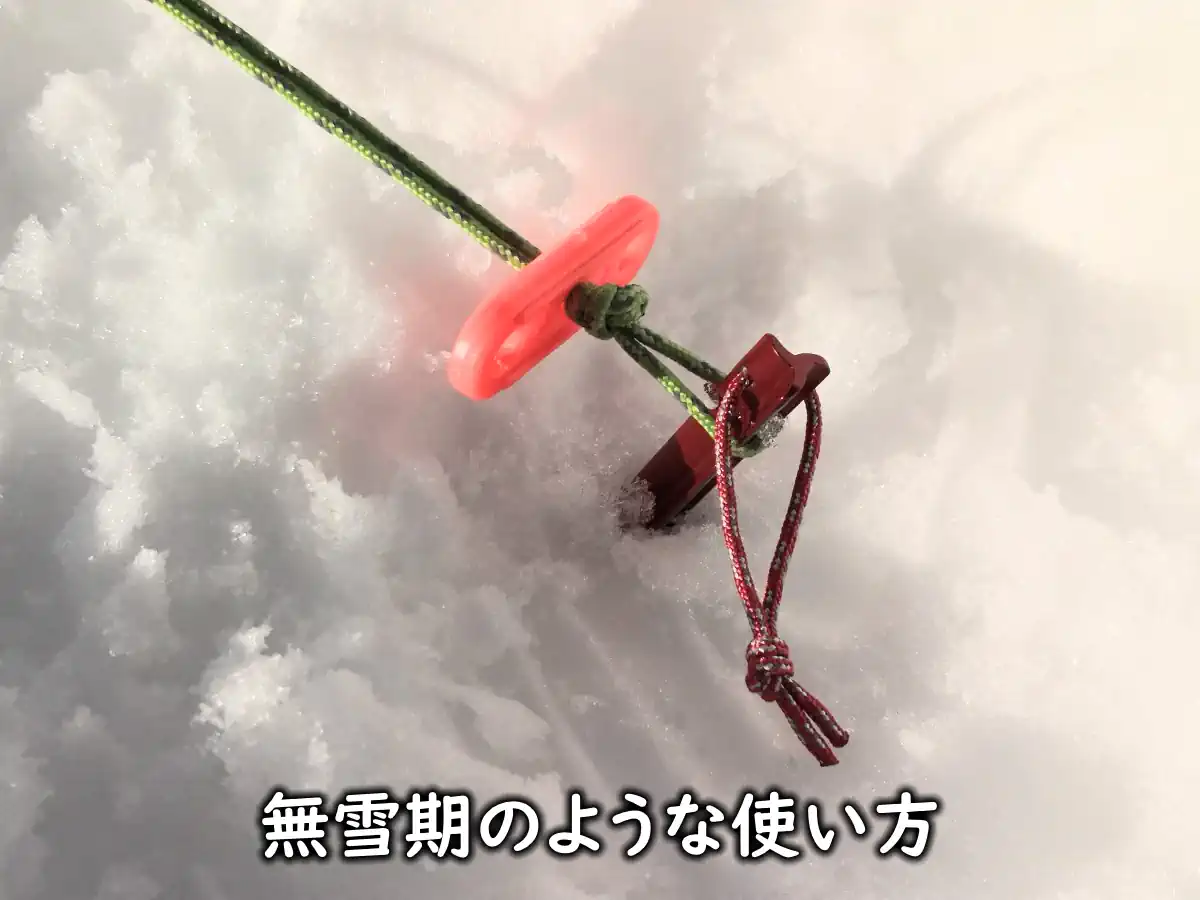

ペグに取り付ける

ループを引っかけただけです。雪が浅く硬い地面に突き当たったので、あえて無雪期のような使い方をしてみました。

まとめ

この「T字留め張り綱システム」を利用すれば、

- 強力で融通無碍な仮留めが可能となる。

- 金属製のカラビナ等を使わないので、軽量で、破損や故障の心配が極小である。

- 着脱しやすいので、複数のテントで共用できる。

といったメリットがあります。

「雪山テント泊の張り綱」と称していますが、もちろん無雪期でも使いやすいはずです。

雪山テント泊に向いたペグやスノーアンカーについてはこちらの記事をご参照ください。

一般的な張り綱で使いやすい結び目についてはこちらの記事をご参照ください。

雪山で通用する様々な軽量テントについてはこちらの記事をご参照ください。

コメント