辞書を引けば、ドイツ語の「Zelt(ツェルト)」は単にテントを指す言葉です。

しかし、もしあなたがドイツのアルピニストに日本の「ツェルト」を見せたら、彼らは怪訝な顔でこう言うでしょう。「これはテントではない。ただの袋だ」と。

あるいは、そのペラペラの生地と、底が割れた奇妙な構造を見て、壊れたレインコートか何かだと勘違いするかもしれません。

日本の山岳シーンにおいて、ツェルトはあまりにも当たり前の存在です。しかし一歩引いて世界を見渡せば、これほど奇妙に進化を遂げた道具もありません。それは、大陸から切り離された島国で独自の生態系を築いた生物のように、日本の山岳環境という特殊な「閉鎖空間」が生んだ、愛すべきガラパゴス・シェルターなのです。

この不可思議な布切れの進化の系統樹を辿る旅に出かけましょう。

欧米の親戚たちとの「比較解剖」

ツェルトの特異性を浮き彫りにするには、海外の「親戚」たちと並べてみるのが一番です。世界には似たような簡易シェルターが存在しますが、その設計思想は決定的に異なります。

英国の「Bothy Bag(ボシーバッグ)」:耐え忍ぶための袋

イギリス生まれの「ボシーバッグ」は、ツェルトの遠い親戚と言えます。しかし、その性格は正反対です。

これは、1人、あるいは数人が向かい合って被り、体育座りで嵐が過ぎ去るのを待つための「大きな袋」です。

設営して足を伸ばして寝ることは最初から放棄。『寝室』ではなく、嵐の中の『控え室』です。

雨の多い英国の丘陵地帯で、紅茶を飲みながら悪天候をやり過ごす。そこには「住む」という概念はなく、あるのは「耐える」というストイックな現実だけです。

米国の「Bivy Sack(ビビィサック)」:孤独な棺

一方、アメリカのロングトレイル文化が生んだのが「ビビィサック」です。

これは、防水透湿素材で作られたシュラフカバーの強化版。極めて合理的かつ個人主義的です。

居住性よりも、移動とスピードに特化。『家』ではなく、携帯する『カプセルホテル』です。

外界と自分を完全に切り離し、地面に転がって眠る。それは機能的ですが、どこか「棺」を連想させる孤独なスタイルでもあります。

日本のツェルト:変幻自在のキメラ

さて、ひるがえって日本のツェルトはどうでしょうか。

ボシーバッグのように被ることができ、ビビィサックのように一人で眠れる。しかし、そのどちらとも違います。

最大の特徴は、「底が割れているのに、紐で縛ればテント(家)になる」という、物理法則へのささやかな抵抗にあります。

本来、気密性を高めるなら底は縫い合わせるべきです。しかし、日本の先人たちは「靴を履いたまま被りたい(機動性)」と「床を作って寝転がりたい(居住性)」という、矛盾する二つの願いを強引に叶えようとしました。

その結果生まれたのが、ポンチョであり、テントであり、タープでもあるという、この「キメラ(複合生物)」のような道具なのです。

なぜ日本だけで「家」化が進んだのか

なぜ、日本のツェルトだけが、これほどまでに「テント(家)」への擬態を繰り返したのでしょうか。その背景には、日本の風土が持つ二つの淘汰圧があります。

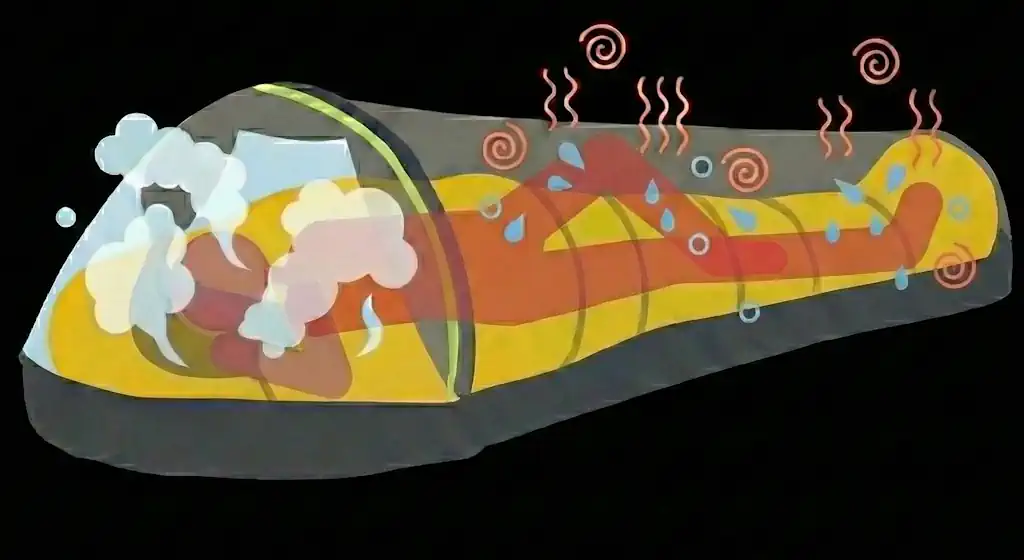

高温多湿という「蒸れ」との戦い

もし、アメリカの完全防水ビビィサックを日本の夏山で使えばどうなるか。翌朝、あなたは自分の汗で溺れていることでしょう。日本の夏山は、天然のサウナと言っても過言ではありません。

結露を防ぐためには、どうしても空気の層が必要でした。そのため、体に密着するビビィではなく、空間を持たせた「テント型」である必要があったのです。

樹林帯という「天然の柱」

日本の山は、森林限界が高く、どこにでも木があります。

「ポールを持たなくても、木と紐があれば家が建つ」。この環境が、ツェルトの構造決定に大きく寄与しました。

西洋のシェルターが「荒野で身を守る盾」だとするなら、日本のツェルトは「自然を利用して建てる借景の家」です。これは、最小限の材料で空間を作り出す、日本建築や茶室の精神にも通じるものがあるかもしれません。

無自覚な「ウルトラライト」の先駆者として

興味深い皮肉があります。

近年、アメリカから「ウルトラライト(UL)ハイキング」という概念が輸入され、軽量化がもてはやされています。高価なキューベンファイバーのタープやシェルターを買い求める若者が増えました。

しかし、日本のベテラン登山者たちは、数十年も前からその最先端を行っていました。

彼らは、数千円のペラペラのツェルト一枚をザックに放り込み、北アルプスの稜線で平然と一夜を明かしていたのです。

彼らに「ULスタイルですね」と問えば、「金も体力もないから軽くしただけだ」と笑うかもしれません。しかし、機能美とは常に必要性から生まれるものです。

「貧乏くさい」と「最先端」が、地球を一周して背中合わせに出会ってしまった。ツェルトとは、そんなパラドックスを体現する存在でもあります。

ツェルトの起源と日本独自の進化

ツェルトの歴史を紐解くと、この道具がいかにして日本の過酷な山岳環境に適応してきたかが分かります。その歩みは、先人たちの知恵の集積とも言えるものです。

起源:氷河から生まれた非常用装備

山岳雑誌『PEAKS』では、その起源について次のように言及されています。

ツエルトとは、ドイツ語で「テント」のことだが、現在の日本では、薄い生地で作られた底割れ式三角テントのことを指す。その原型は、19世紀後半にアルペンスキーの創始者であるマチアス・ツダルスキーが、アルプスの氷河を滑降する際の非常用装備として使用したのが最初とされている。その後、欧米ではあまり積極的に使われることはなかったが、日本では軽量なテントとして、あるいは非常用のビバークグッズとして、独自の進化を遂げてきた。 (PEAKS 2018年2月号

p.64)

元々は、広大な氷河で風雪を避けるためのシンプルな布でした。その後、欧米ではテントが大型化・多機能化する一方で、このシンプルな非常用布としての進化は、日本という特殊な環境で花開くことになります。

日本独自の進化:アライテントが変えた「避難の形」

かつて日本で使われていた緊急用シェルターは、現代のものとは大きく異なりました。封筒のように縫い合わされただけの巨大な袋で、その中で立ち尽くして風を凌ぐような、文字通り「袋」の状態だったと言われています。この不便な装備を、今日私たちが手にする「多機能なツェルト」へと変貌させたのが、日本を代表するメーカー、アライテントでした。

当時、緊急時に備えて登山者たちが持っていたのは、封筒のように1枚の生地の端を縫い合わせただけのもの。高さは150~180cmあり、中で人が立てるくらいだった。現在のようなジッパーもなく、紐を使って底を絞って下に巻き込んで使っていたという。 (PEAKS 2018年4月号

p.295)

「背を低くして下部は底に敷くシートにしてしまえと。それで出入口としてジッパーをつけて、木から張り綱を取ったり、ポールとかピッケルで立てることができるようにしたんです」 (PEAKS 2018年4月号

p.295)

こうしてツェルトは「耐える道具」から「暮らす道具」へと進化しました。まるで、風呂敷という一枚の布であらゆる物を包んでしまう、日本古来の「汎用性(Versatility)」への執念を見るようです。

まとめ:布一枚の「城」

欧米の登山者が、日本のツェルトを見て「クレイジーだ」と笑うなら、笑わせておけばいいのです。

この底の割れた頼りない布切れには、日本の湿気、森の匂い、そして「どんな場所でも、靴を脱いで足を伸ばしたい」という、日本人の切実な居住への渇望が染み込んでいます。

ツェルトは、世界標準から見れば間違いなくガラパゴスです。

しかし、その独自の進化こそが、私たちの命を、そして山での一夜を、今日まで守り続けてきたのです。

筆者自身はBothy Bag(ボシーバッグ)を利用しています。

シェルター全般についての商品レビューはこちらです。

コメント