地図とコンパスの使い方について教科書のように書いたら15分ではすみません。等高線や磁北の話は割愛します。

磁北線を引いた地図と、プレートタイプのコンパスがすでに手元にある前提で話を進めます。

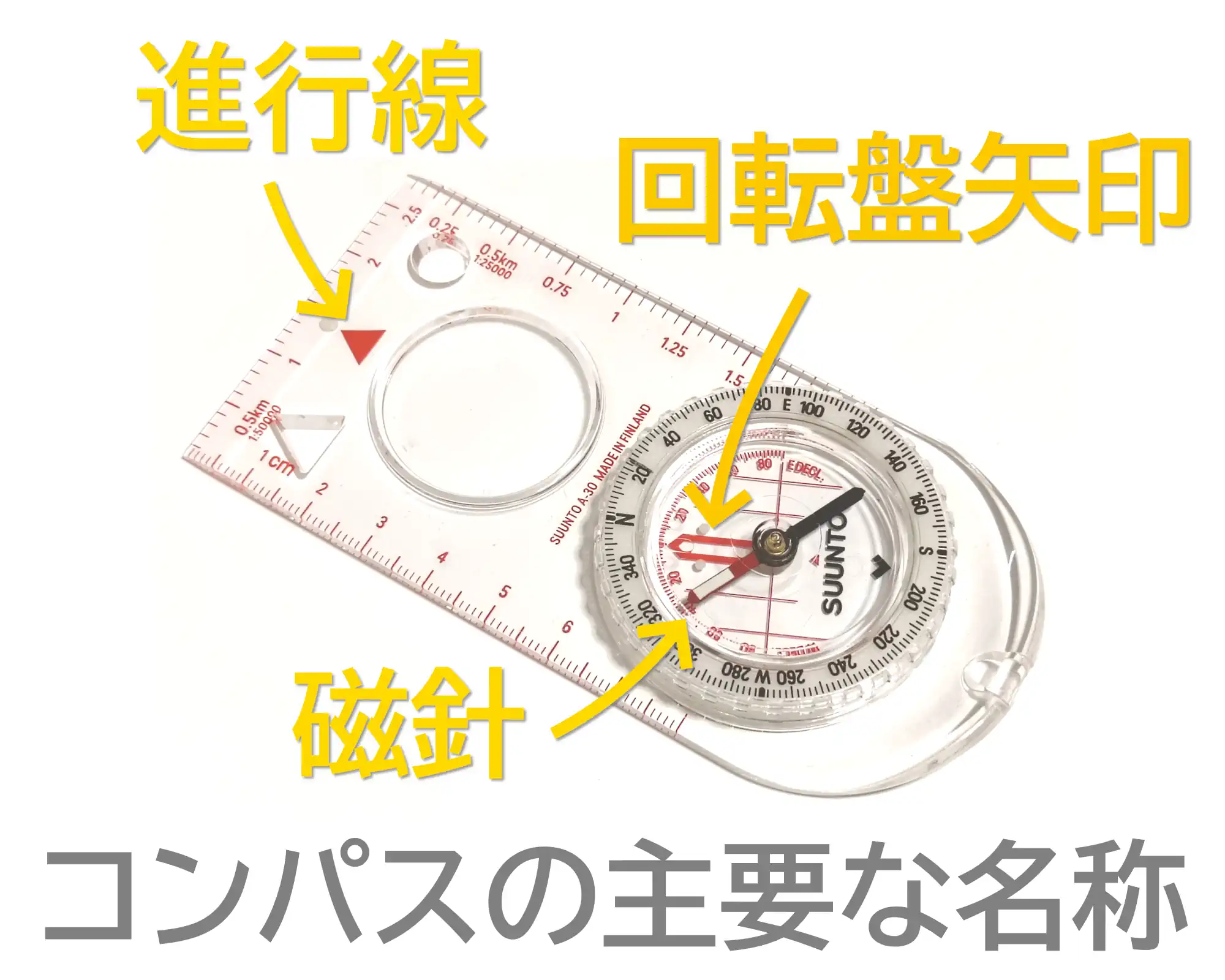

コンパス(方位磁石)の主要な名称

最低限、3つの名称をおぼえてください。この記事では、回転盤の目盛りのことは忘れてください。

- 進行線

- 地図上、もしくは、現実の景色で目標物に向けます。

- 磁針

- 現実の景色で、物理的に地球の磁北を指します。(磁針の赤いほう=磁北)

- 回転盤矢印

- 「進行線」と「磁北」の角度を記憶するための装置です。

目的別 コンパスの使い方

以下の4つができればOK。

- 地図の整置(正置)

- 山座同定

- 進行方向把握(ホワイトアウト ナビゲーション)

- 現在位置特定(クロスベアリング)

1つ目の「地図の整置(正置)」だけで、たいてい用が足ります。

地図の整置(正置)

地図の整置(正置)とは、地図を現実の景色と同じ向きにすることです。

地図を正置すれば、遠くに見える山の名前や、現在地から進むべき方向は、おのずとわかります。

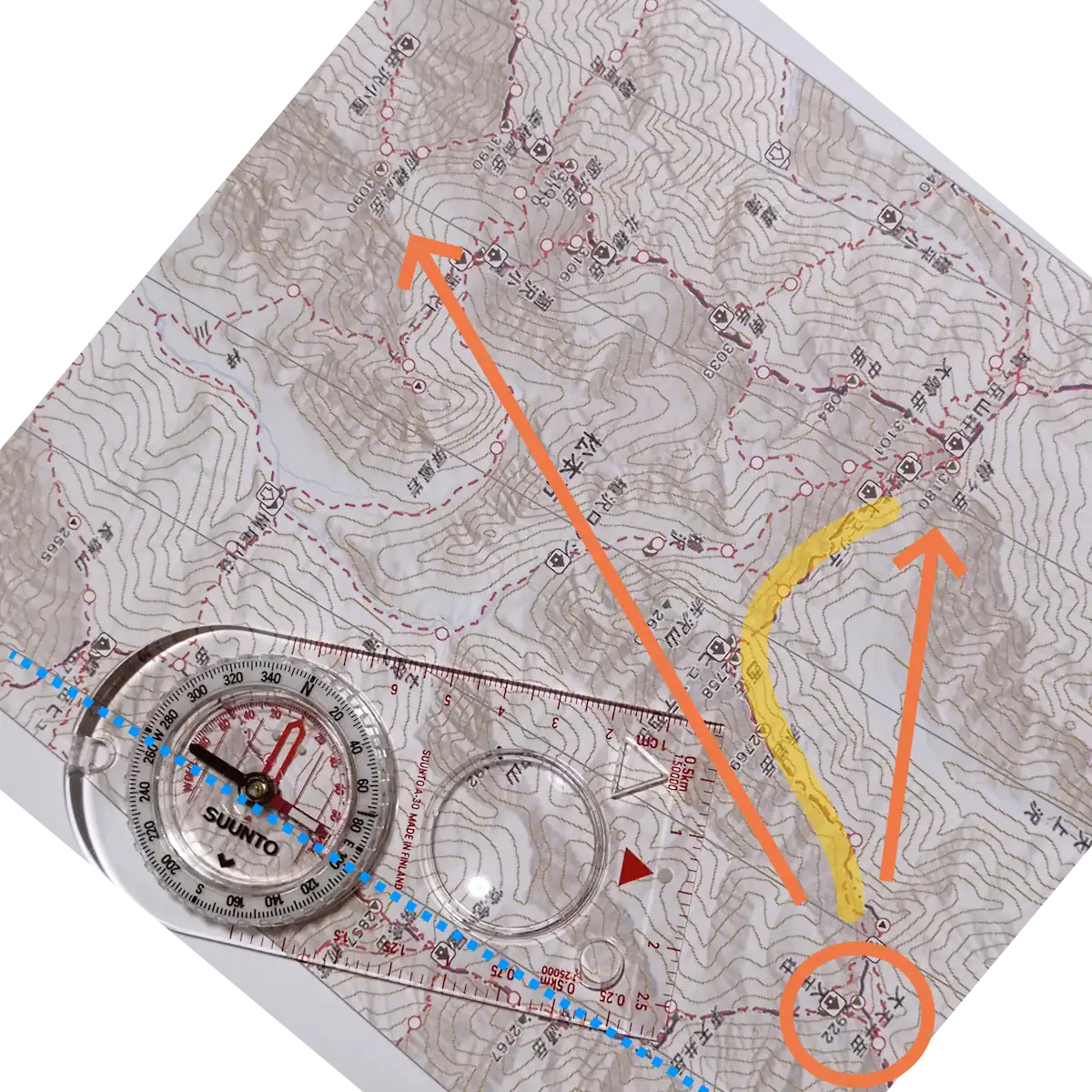

実例を示しましょう。あなたは燕岳から入山し、大天荘前にテントを設営しました。大天井岳は目と鼻の先です。山頂におもむき、目指す槍ヶ岳、穂高への稜線を見はるかします。

地図を整置して、山の名前や、明日たどる尾根を予想しましょう。

- 地図のうえにコンパスをのせる。

※コンパスをのせる位置や、プレートの向きは適当でかまわない。 - 「…地図の磁北線…」と「磁北(磁針の赤い先端)」が重なるまで地図を回転させる。

これで地図を整置できました。

大天井岳から穂高方面を眺めると、南寄りを向くことになるので、地図はさかさまに近くなります。

現実の景色と見くらべれば、「あのトンガリは槍ヶ岳で、いちばん左は前穂高だな」と見当が付きます。喜作新道や東鎌尾根の尾根筋も見てとれます。

「進行線」と「回転盤矢印」はいっさい関係ありません。必要なのは「磁北(磁針の赤い先端)」だけです。

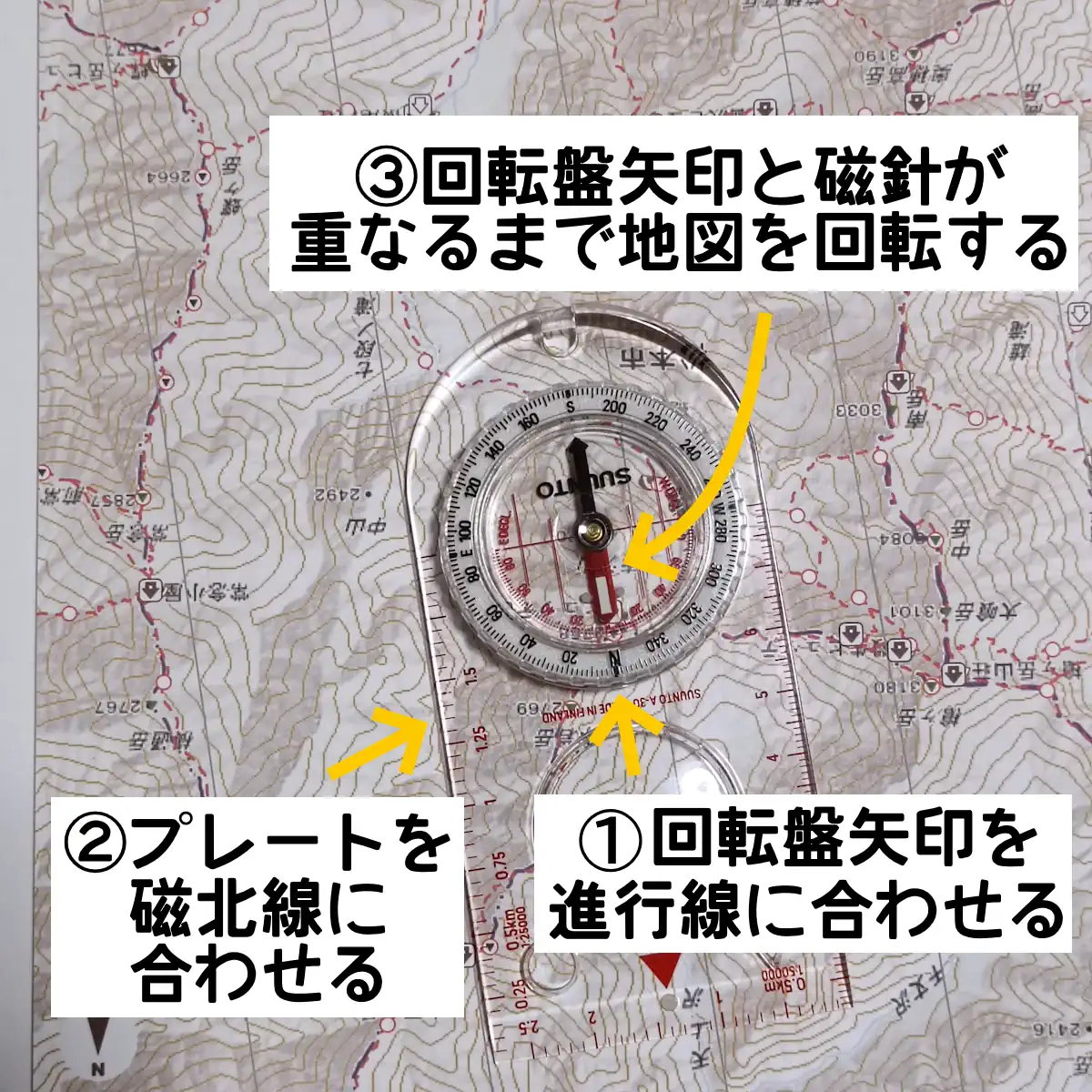

あえて「進行線」と「回転盤矢印」を使う、お行儀のよい方法もあります。

②プレート(長辺)を磁北線に合わせる。

③回転盤矢印と磁針が重なるまで地図を回転する。

磁針と磁北線を合わせるという目的は同じです。

山座同定

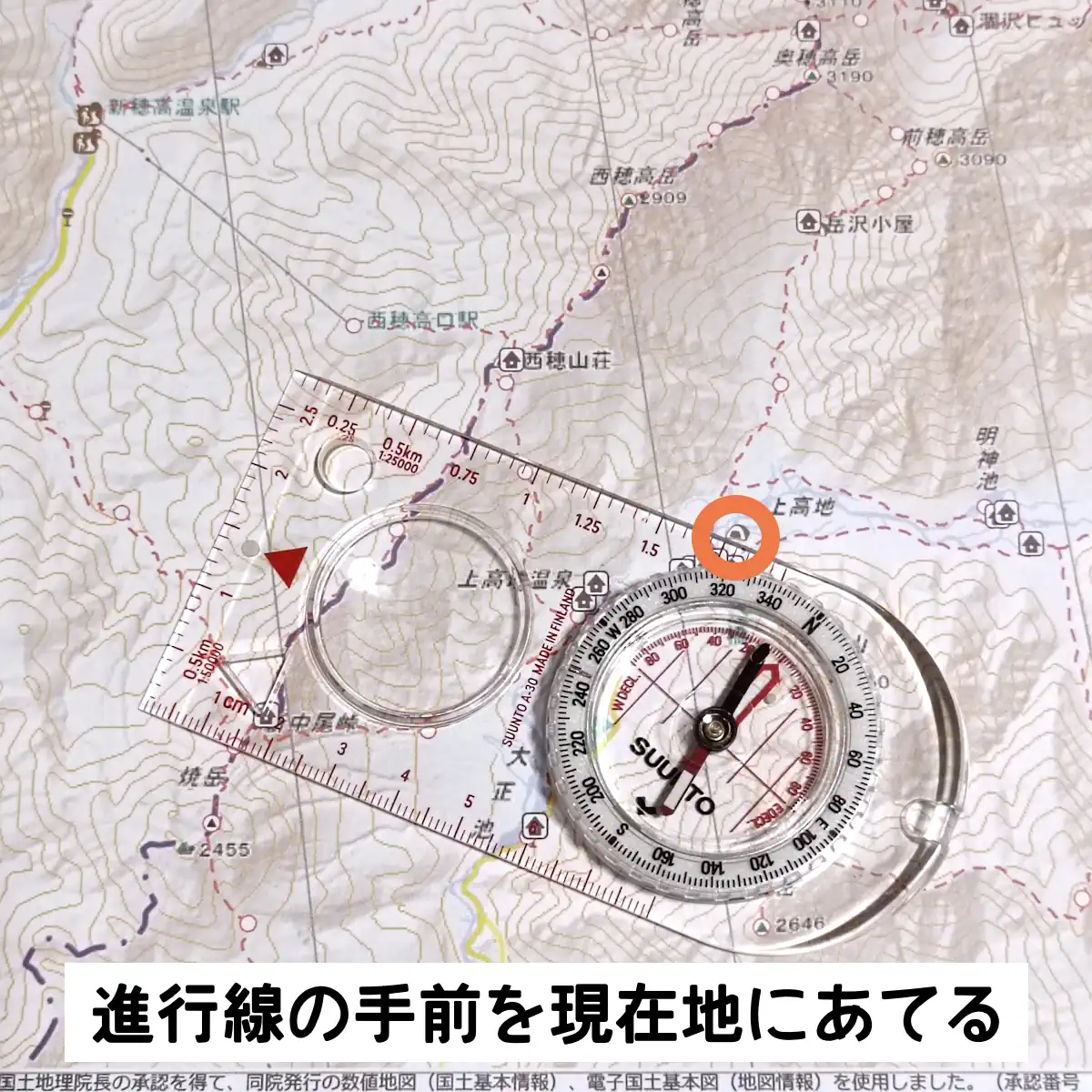

あなたは上高地に出かけて、小梨平キャンプ場にテントを設営しました。梓川の河原に出て、穂高の岩屏風を眺めます。

下流に目をうつすと、こんもりした独立峰があります。あの山の名前は?

- 体の正面でコンパスをかまえ、「進行線」を目標の山に向ける。

- 「回転盤矢印」を「磁北(磁針の赤い先端)」と重なるまで回転させる。

これで「進行線」と「磁北」の角度を記憶できました。以後、「現実の景色」と「磁針」のことは忘れてください。

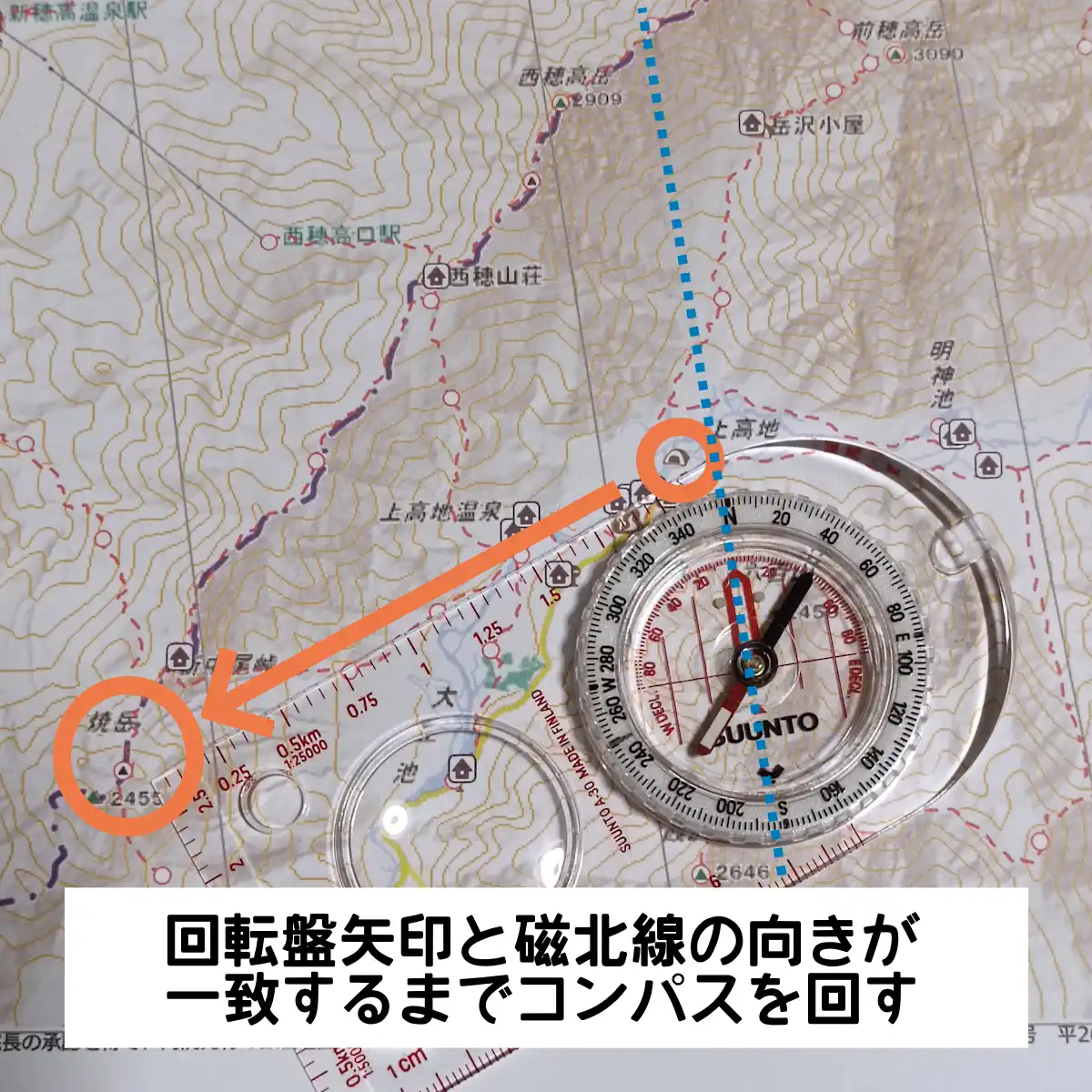

- 地図にコンパスをのせ、「進行線」の手前を現在地に当てる。

※プレートの中心の進行線に合わせると見にくいので、実際にはプレートの長辺を当てる。 - 現在地を支点として、「回転盤矢印」が「…地図の磁北線…」と平行になるまでコンパス全体を回転させる。

※回転盤は動かさない。プレート全体を回す。磁針の向きは無視する。

すると、進行線の先に目標の山の名前があるはずです。あの山は「焼岳」だと思われます。

進行方向把握(ホワイトアウト ナビゲーション)

あなたは硫黄岳(八ヶ岳)のだだっ広い山頂で風雪に見舞われました。ホワイトアウトのなか、硫黄岳山荘への進行方向を見極め、避難しようとしています。

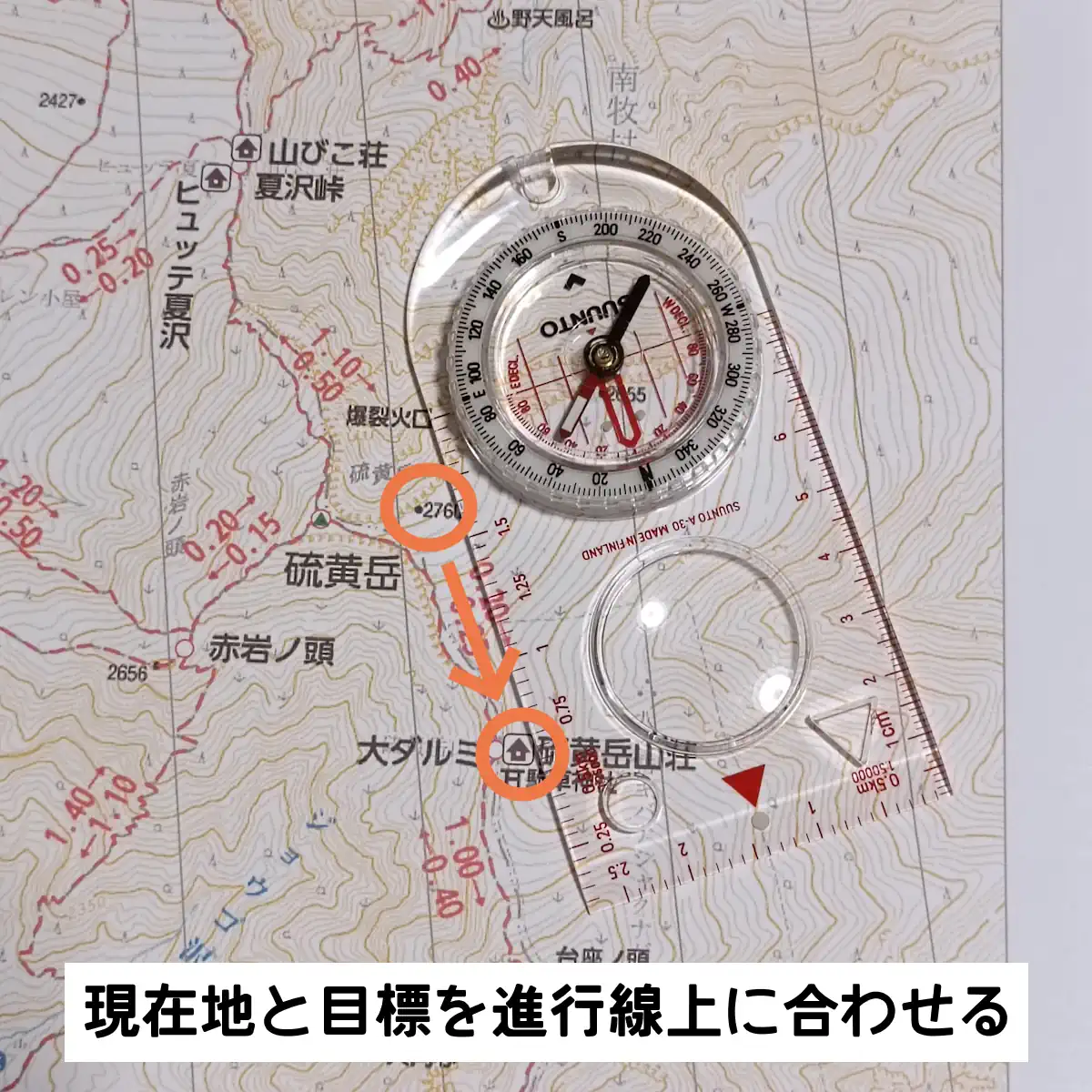

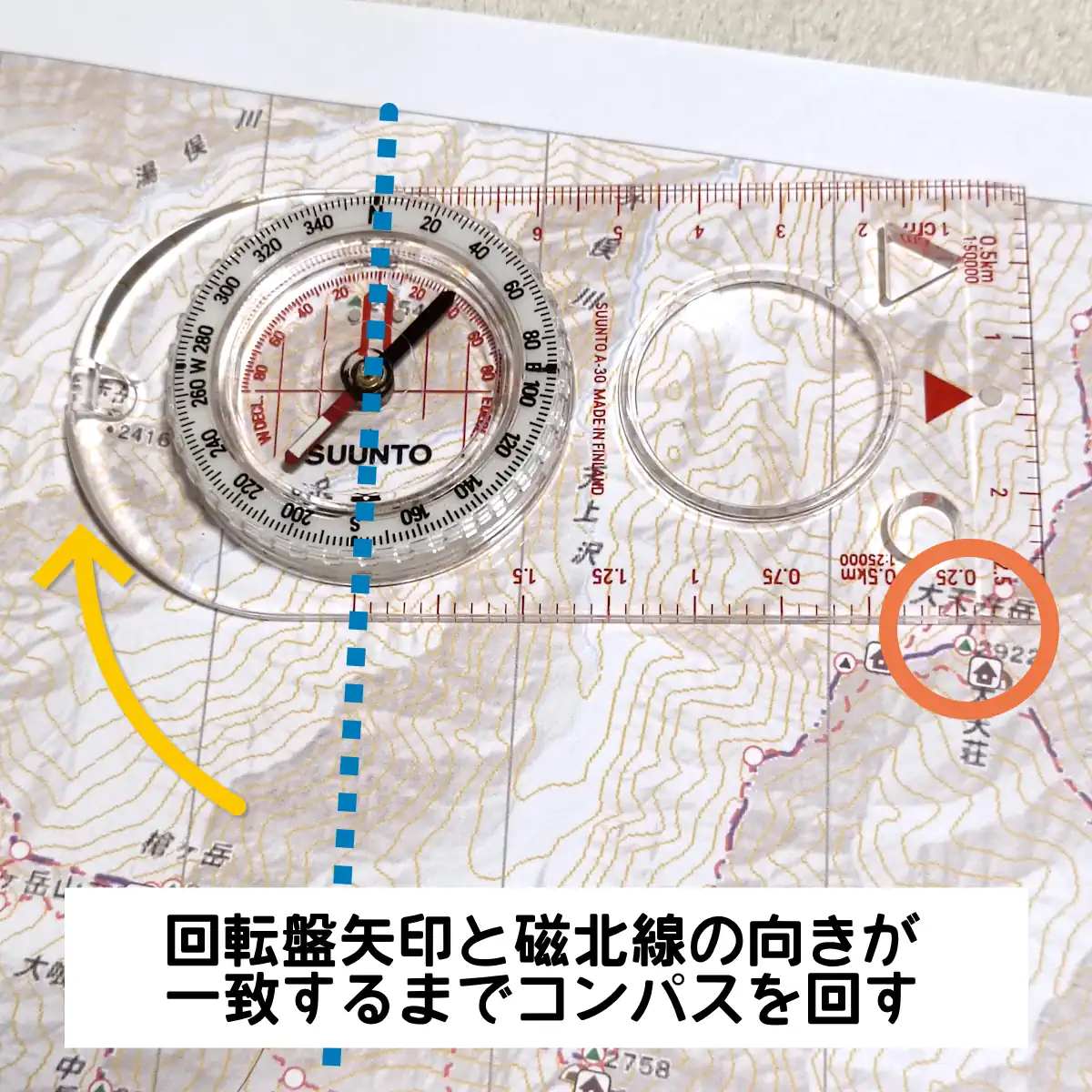

- 地図にコンパスをのせ、「進行線」の手前を硫黄岳の山頂に当て、「進行線」の先を硫黄岳山荘に当てる。

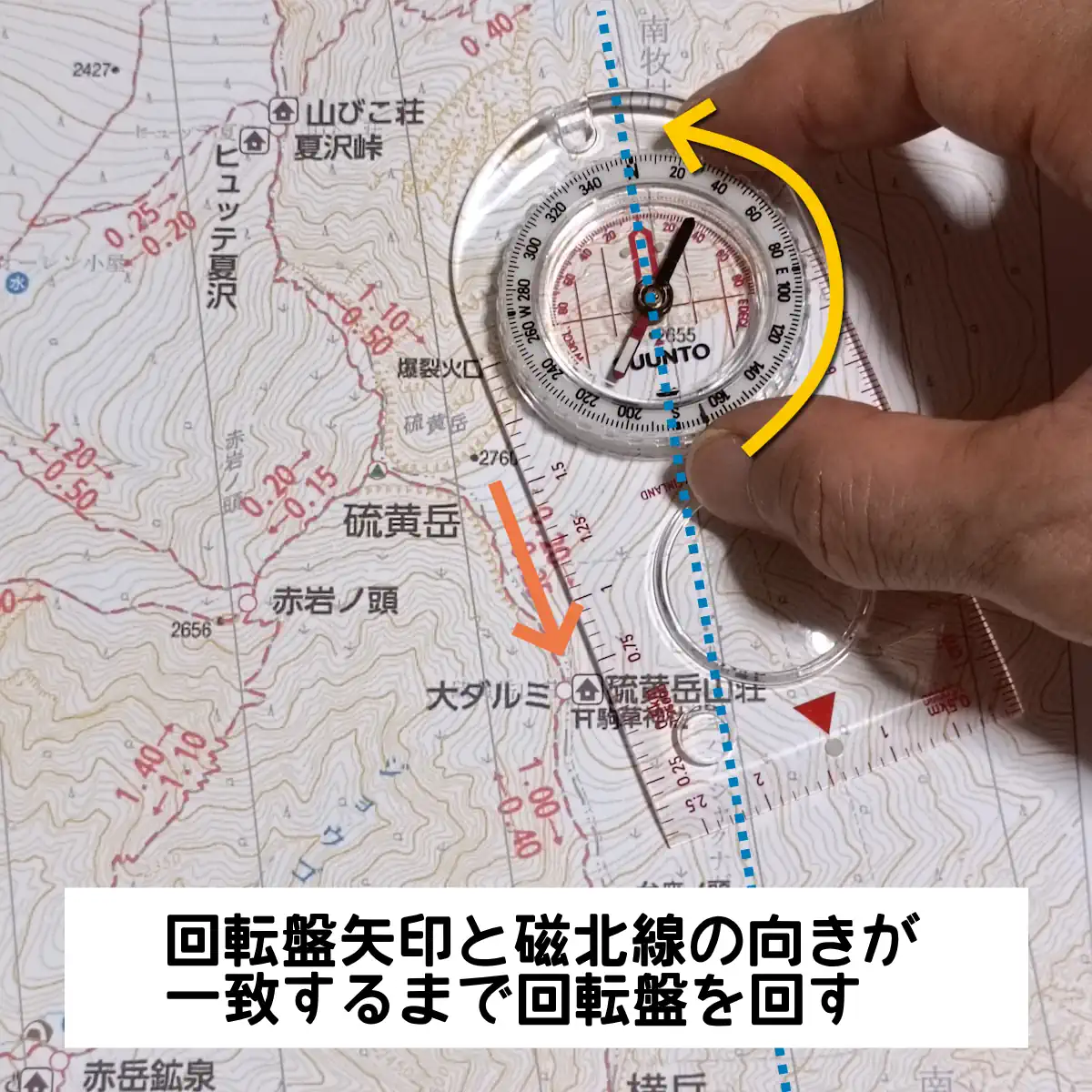

- 「回転盤矢印」と「…地図の磁北線…」の向きが一致するまで回転盤を回す。

※「磁針」の向きは無視する。

これで「進行線」と「…地図の磁北線…」の角度を記憶できました。以後、地図を見る必要はありません。

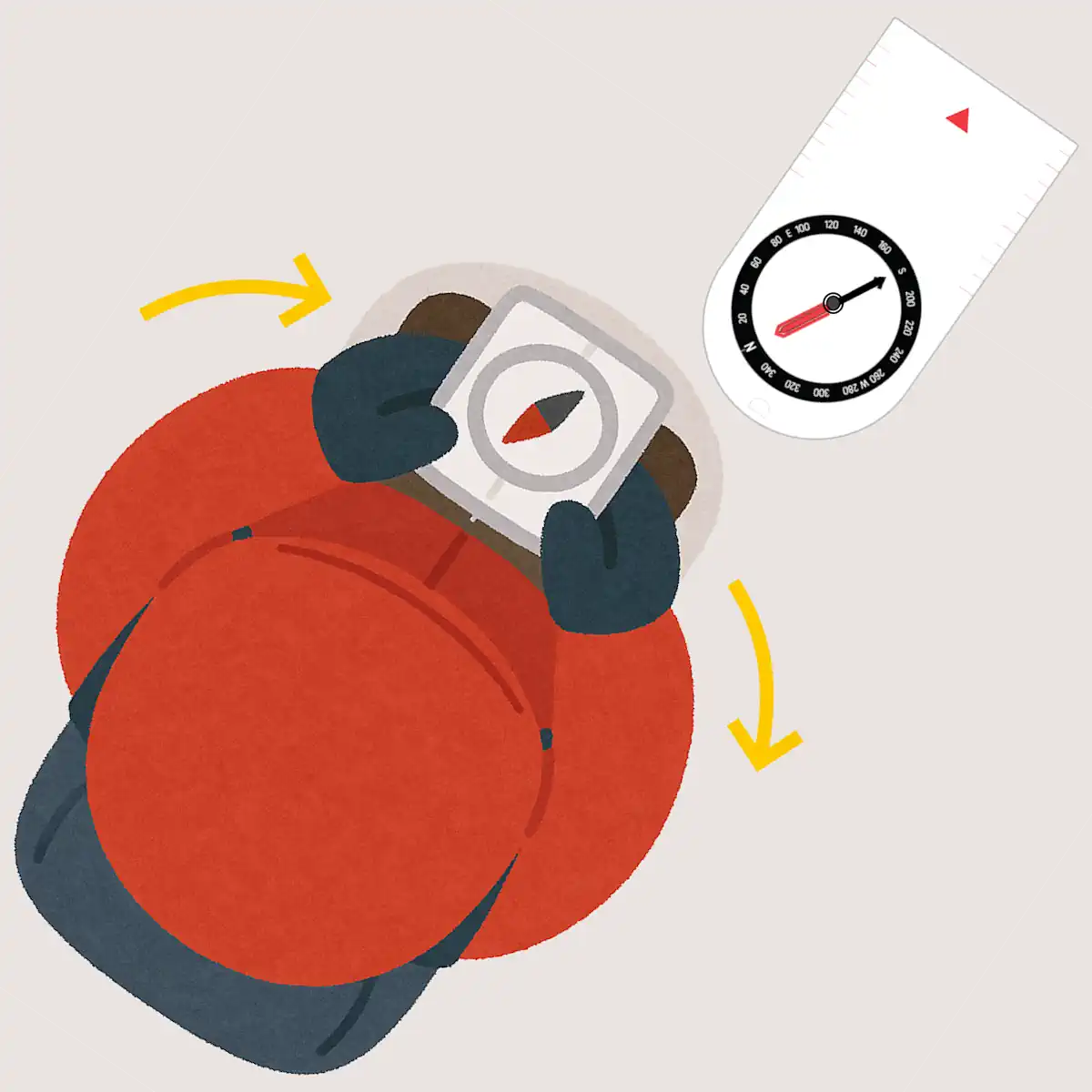

- 体の正面でコンパスをかまえ、進行線をまっすぐ前方に向ける。

- 「回転盤矢印」と「磁北(磁針の赤い先端)」とが重なるまで体の向きを回転させる。

※回転盤は動かさない。

すると、進むべき方向に体が向いているはずです。「回転盤矢印」と「磁北(磁針の赤い先端)」とが重なった状態を維持したまま前進します。

コンパスを見ながら歩き続けるのは危険です。藪や岩に邪魔されたり、山道が曲がりくねっていたりすると、真っすぐには歩けません。ホワイトアウトのなか垣間見える特徴のある地物に目標を定めて進みます。目標物に着いたら、次の目標物を決めて進みます。

Good Luck !

現在位置特定(クロスベアリング)

あなたは風雪に巻かれて道に迷いました。自分がどこにいて、どちらに進んでいるのかわかりません。

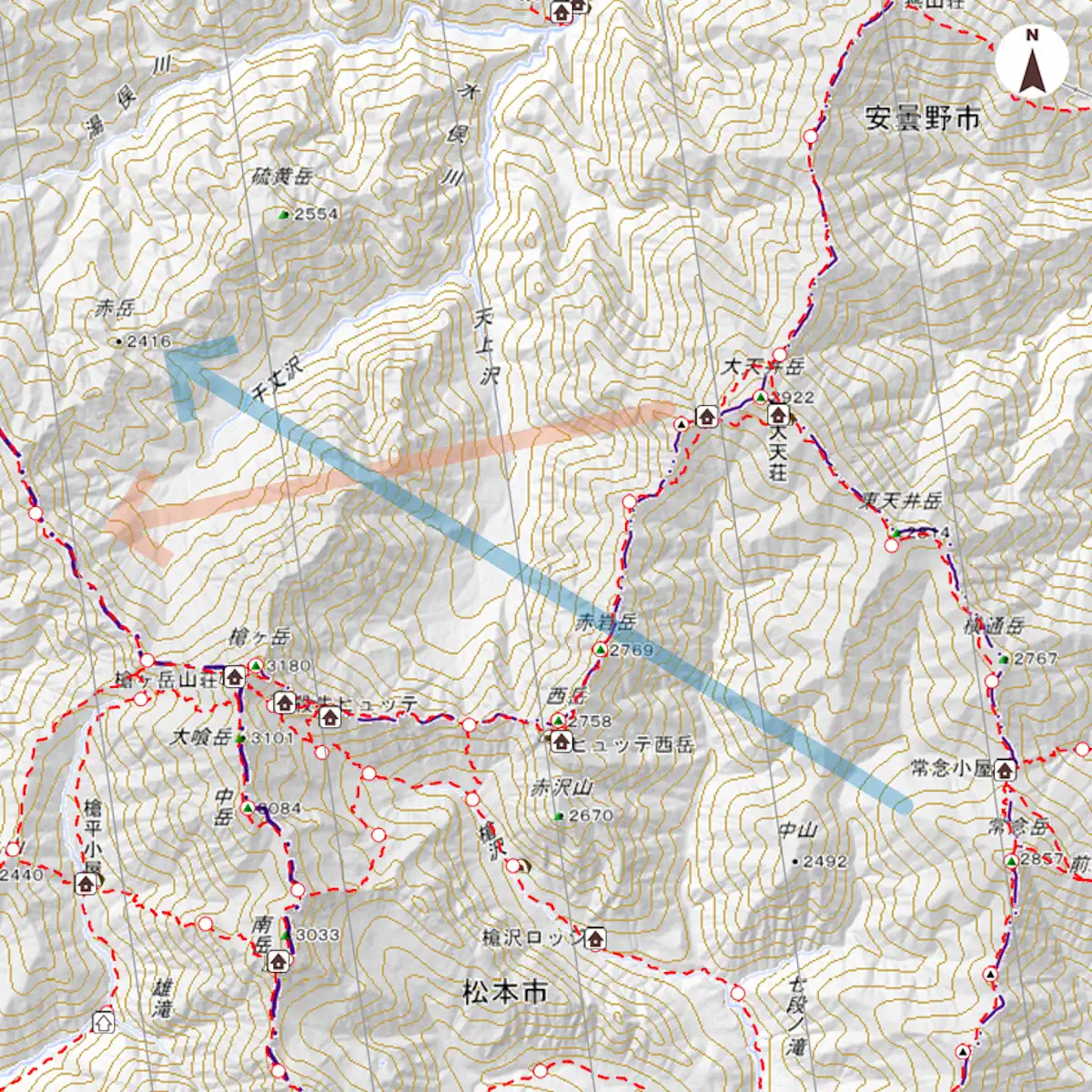

「確実にわかる2つの山頂から自分に向かって線を引けば、その交点に自分がいるはずだ」

これが「クロスベアリング」です。

- 体の正面でコンパスをかまえ、「進行線」を見覚えのあるピーク(大天井岳)に向ける。

- 「回転盤矢印」を「磁北(磁針の赤い先端)」と重なるまで回転させる。

これで「進行線」と「磁北」の角度を記憶できました。

ここまでは「山座同定」と似ています。ちがうのは、前方にあるピークの名前はわかるけれど、自分のいる場所がわからないところです。「山座同定」と逆です。

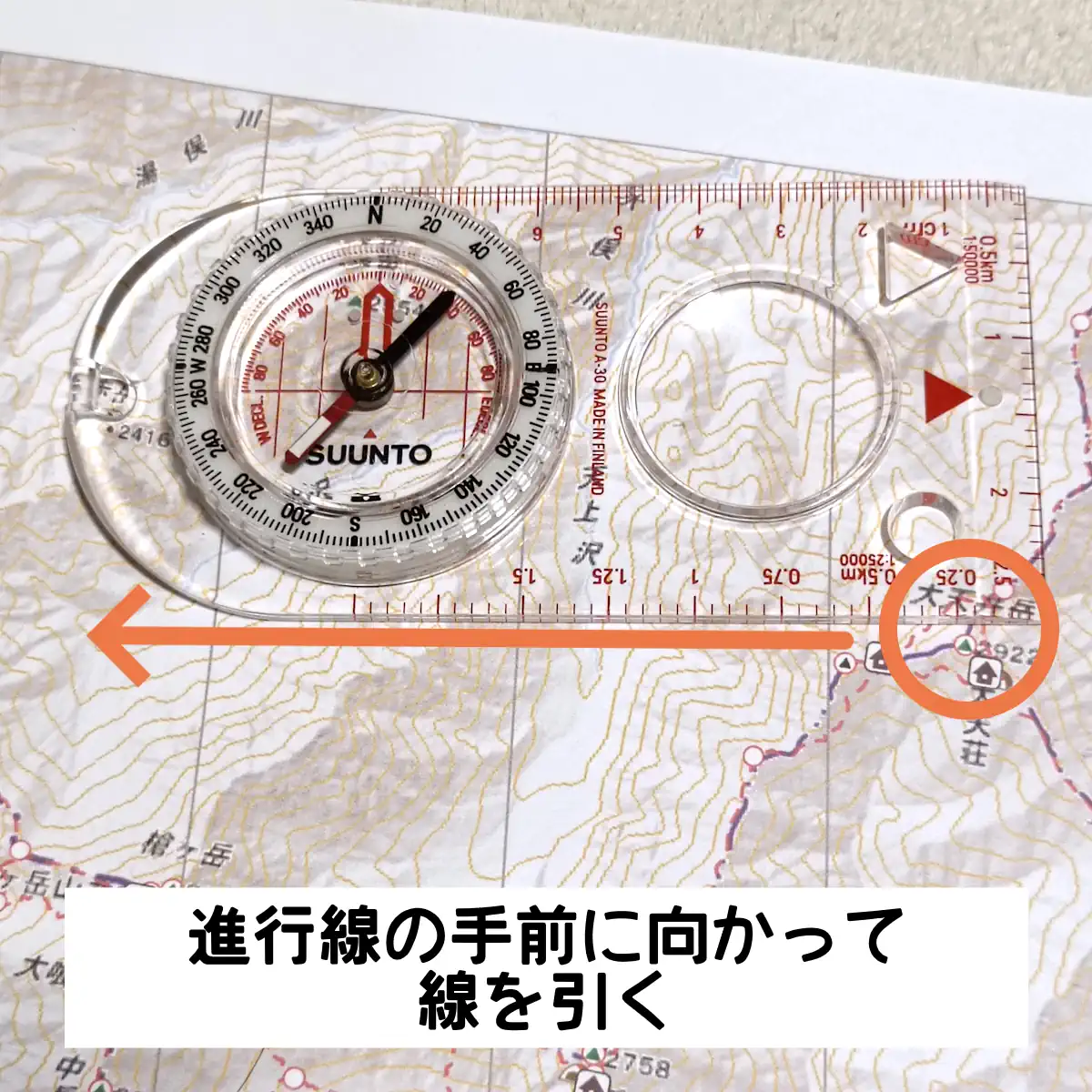

- 地図にコンパスをのせ、「進行線」の先を「地図上の天井岳」に当てる。

※実際にはプレートの長辺を当てる。 - 「地図上の大天井岳」を支点として、「回転盤矢印」と「…地図の磁北線…」の向きが一致するまでコンパス全体を回転させる。

※回転盤は動かさない。プレート全体を回す。磁針の向きは無視する。 - 「地図上の大天井岳」から進行線の手前に向かって線を引く。

この線の延長線上のどこかに自分はいます。

1.~5.を常念岳で繰り返します。「大天井岳から引いた線」と「常念岳から引いた線」の交点に自分はいます。

種明かしすると、槍ヶ岳の北鎌尾根にいるという設定です。

実際の登山では、知っているピークから自分がいる尾根に向かって線を引き、「尾根のどのあたりにいるか」を推定する使い方が多いです。

以上、コンパスの使い方を目的別に解説してみました。

コメント